|

▼主な登場人物 ●蘇武:前140?―前60 中国、前漢の名臣。字は子卿。匈奴遠征に功をたてた父健の保任(父の官職により子、弟が官につくこと)により郎となる。武帝のときの紀元前100年、中郎将として、漢に拘留された匈奴の使者の返還のため匈奴に赴いた。匈奴は彼を屈服させようとしたが、これを拒否。そのため穴倉に幽閉され飲食も断たれ、雪と旃毛(せんもう)(毛織物の毛)で飢えをしのぎ、さらに北海の地に雄羊放牧のために移されると、野ネズミ、草の実を食べる生活を強いられ辛苦を重ねた。昭帝(在位前87〜前74)のとき、両国和親によりやっと帰国が実現した。その間、19年。帰国後、典属国を拝命、関内侯を賜った。 ●李陵:?―前72 中国、前漢の武将。字は少卿。将軍李広の孫。紀元前99年、李広利が匈奴を討った際、歩兵5000人を率いて出撃し、匈奴の大軍と戦ってこれを破った。しかし、武器・食糧が尽きたうえに、匈奴の援軍に包囲され、ついに降伏した。武帝はこれを聞いて怒り、彼の母・妻子を殺そうとした。李陵は匈奴に降ったのち、単于の娘を妻とし、右校王に封ぜられて単于の軍事・政治顧問として活躍し、モンゴル高原で病死した。

<物語のあらすじ> 不思議なことは異国でもあるもので、漢代に匈奴に囚われた蘇武将軍が「漢王に奉れ」と雁の翼に文をつけて放ったところ、長安の上林苑に遊んだ漢王の側に雁が文を落としたので蘇武が未だ生きていることが知られ、無事蘇武は19年の時を隔てて故国に戻ったという話が伝わっている。

<聞きどころ>

「蘇武」は短いが美しい句だ。 冒頭 千本の卒塔婆の一本が厳島に流れ着いた不思議と同様に不思議な話が古に漢王朝が匈奴を攻めたときにあったと前置きして、「口説」⇒「素声」⇒「口説」と淡々とした語りで、匈奴に囚われた蘇武将軍が雁の翼に文を括りつけて「漢王に参らせよ」と放つまでをさらっと語り終える。 続いて「中音」に節を替えて、漢の昭帝が上林苑に遊んだ折、雁が飛び下って翼の文を食いちぎって落とすという不思議を朗々と語り、「指声」⇒「折声」⇒「口説」と次々と節を替えながら、その文が匈奴に囚われた蘇武の文で片足の身となってもなお生きており、なんとしても故郷に戻って帝に仕えたいとの意思を伝えたものであると切々と語り、この説話に続いてこの話から中国では文を雁書とも雁札ともいうと低い音域の「初重」で美しく語り終える。 その後「素声」に節を一転させ、蘇武が無事故国に戻され多くの褒美をもらったことをさらっと語る。 この蘇武の話に続けてもう一人の匈奴に囚われた漢の将軍李少卿が漢皇帝に裏切ったと誤解されてすでに亡くなっていたその両親の墓を暴いてさらし者にするという恥辱を受け、漢帝に不忠なき文を送った話を「口説」で淡々と語って中国の話を終える。 そしてまとめとして「三重」の高音の美しい調べを使って蘇武は文を雁の翼につけておくり康頼は二首の歌を送ったことで命が救われた不思議を朗々と語って終える。 <参考>

「蘇武」の冒頭で、「鬼界が島の流人の歌とて、口ずさまぬはなかりけり」としたのは、「卒塔婆流」で康頼入道が卒塔婆に刻んで送ったとした歌、「薩摩潟おきのこじまに我ありとおやにはつげよ八重の潮風」は、勅撰和歌集の「千載集」に、「思ひやれしばしと思ふ旅だにもなほ故郷はこひしきものを」は勅撰集の「玉葉集」に選ばれた秀歌だからだ。 また、「平家物語」が「卒塔婆流」に続けて、中国漢代の蘇武の話を挙げているのは、「卒塔婆流」の話の材料となった康頼入道の著書「宝物集」巻3の冒頭「愛別離苦」の例を挙げた中に、自身が鬼界が島から都の母に歌を送ったことを記したあとに、漢の蘇武の雁書の話を記しているからだ。 つまり康頼は、自身が鬼界が島から都の母に「いまだ生きてある」ことを歌に書いて送った心持と、蘇武が故郷の漢王に「いまだ生きてある」ことを文に書いて雁の足につけて放った心持は、ともに望郷の念によるものと考え、これも一つの仏法に帰依する機縁となるものと「宝物集」に記し、これに触発された「平家物語」の作者は、「宝物集」に康頼が都の母に歌を書いて送った話をもとにして創作した「卒塔婆流」の話に続けて、中国漢代の蘇武の雁書の故事を引いて、我が国にも外国にも似たような不思議な話はあるものだと、読者に示したと考えられている。 だが不思議なことに、「平家物語」に、そして「宝物集」に引かれた蘇武の雁書の話は、元の漢書・李廣・蘇建傳の中に、蘇建の息子の蘇武の伝記として伝えられた話とは、その骨格がまったく異なっていることについて論じた人はいない。 すなわち漢書の蘇武の雁書の話の大事なところを挙げておこう。 『 昭帝が即位し〔BC86年〕、数年して匈奴と漢が和睦した。漢は蘇武らを引き渡せという。匈奴の王(単于)は蘇武は死んだと嘘をついた。後、漢の使者がまた匈奴に行く。常恵(蘇武の副官で先に匈奴に降伏し単于に仕えていた)は番人に頼み込み、番人と連れ立って夜中に漢の使者と会うことができた。詳しく事の経緯を陳述した上、使者に教えて言う。「単于にこういいなされ、『漢の天子が上林〔陝西省にある御料林〕で狩りをなされ、雁を射落したところ、雁の足に絹の手紙が結び付けてあった。文面によれば、蘇武らはしかじかの沢のなかにいるとの事でござるが』と」。 使者は大いに喜び、常恵にいわれたとおり、単于を責めた。単于はびっくりして左右を見回したが、漢の使者に詫び、蘇武を呼び戻すとともに、単于は蘇武の部下を呼び集めた。さきに降参した者の中で、亡くなった者があり、蘇武について帰る者は全部で九人である。』 つまり漢書蘇武伝での雁書の話は実際にあった話ではなく、蘇武が既に死んだと言い張る匈奴の単于を説得するために「すでに蘇武が生きていることは漢王の耳にも入っている」ということを情報源を秘して伝えるための作り話だった。なにしろ情報源が、匈奴の単于の身近に仕えている漢人の常恵なのだから、常恵が教えたと単于に伝えては、常恵が裏切者として処断されかねないからだ。

なぜ「平家物語」が蘇武の説話を使用する際に、実際にはなかった、雁の足に文をつけて放したという話にしたのだろうか? 中国の故事に通じている知識人がこの話を聞けば、当然おかしいことに気が付く。 なぜ実際にはなかった雁の足に文をつけて放したという話にして、千本の卒塔婆の一本が不思議なことに安芸厳島に着いたと同様に不思議な話は我が国にも外国にもあるとしたのかと、疑問がわく。 ここから論理的に考えれば、卒塔婆が安芸厳島に流れ着いて、それが人々の手を経て入道相国の元に至り、これに感激した入道相国が鬼界が島の流人たちの赦免を決めたという話自体が実際にあった話ではなく、入道相国の元には流人たちが無事であるということが伝わる確かな情報源があったのだが、これは秘密のことなので伏しておきたいと物語作者が考えた、という理解に行きつく。 ではその秘匿しておきたい情報源とは何か。 このヒントは「康頼祝詞」の冒頭にある。 「丹波少将のしうと平宰相の領、肥前国鹿瀬庄より、衣食を常におくられければ、それにてぞ俊寛僧都も康頼も、命を生きて過ごしける」と。 平教盛の所領である肥前嘉瀬庄から常に衣食が鬼界が島に送られたというのだ。 つまり有明海の奥にある肥前嘉瀬庄とここ鬼界が島の間には、「定期船」があったと。

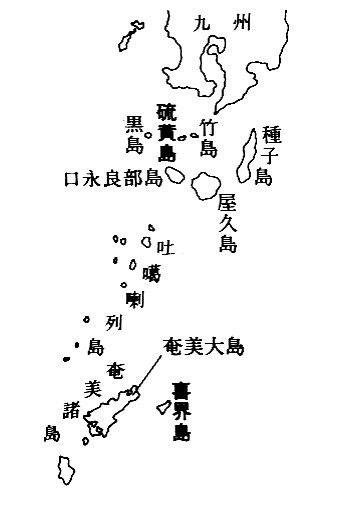

そしてこの航路は、鬼界が島が奄美の東にある喜界島だとすると、喜界島のすぐ北の火山島・薩摩硫黄島では宋への重要な輸出品である硫黄が取れ、さらにその喜界島の西にある、琉球の硫黄鳥島からも同様に硫黄が取れる。これに奄美諸島からのヤコウガイ(夜光貝)が加われば、どれも国内消費以上に、中国宋への重要な輸出品であり、喜界島から九州北部の湊や太宰府の外港である博多(かつての難波津)に和船で運んで来航する宋船の商人に売ったり、もしくは直接宋船が喜界島や九州西岸の諸港に直接これらの品を買い付けに来たりと、肥前嘉瀬荘と喜界島との間の航路は、この重要な貿易路の一部であり、平氏がこれを握っていたということを意味している。

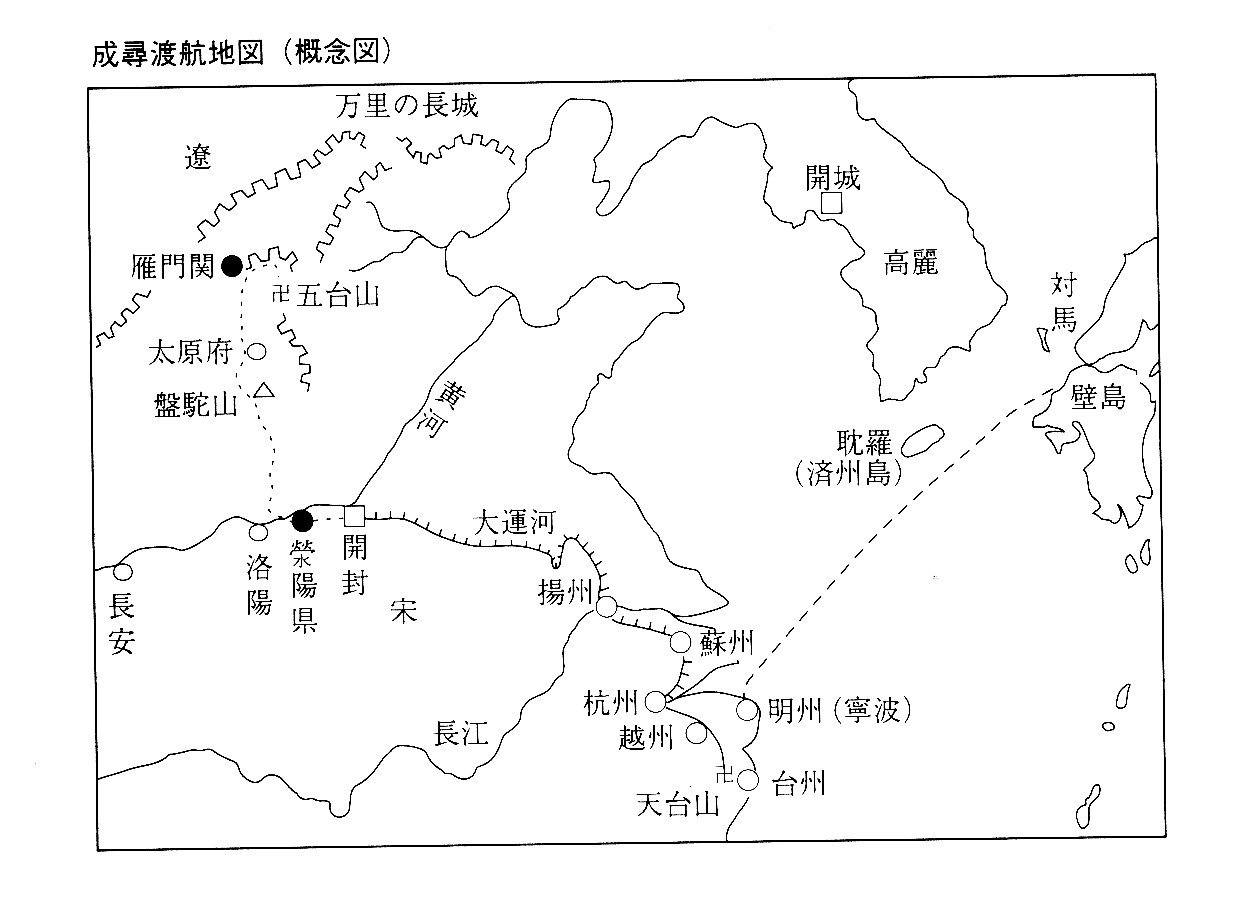

平氏は日宋貿易で財をなしたとされ、この際の貿易路は、揚子江河口から東シナ海を突っ切って、五島列島⇒博多に至る「大洋路」と通常考えられている。

しかしここは大海を突っ切るのだから、かなり危険な航路であり、当時の帆掛け船なら、天候を見ながら、港から港へと巡る、日待ち航路を取るのが通常だ。 では中国から日本へと至る日待ち航路とはどこだろうか? 二つある。 一つは北方の沿岸航路。(p5の図参照) 揚子江河口⇒山東半島⇒遼東半島⇒韓国⇒対馬⇒難波津(今の博多)⇒陸路で太宰府。 だがこの時期中国北部は金が占領し、宋は南部に移っているので、関係が良好でないので使えない。 もう一つが南島路。 揚子江河口⇒台湾⇒琉球諸島⇒奄美諸島⇒喜界島など南薩摩諸島⇒薩摩半島⇒有明海⇒陸路で太宰府。

この南島路をつかった日宋貿易は、文献に出てくるのは14世紀になってのことだが、それ以前の11世紀や12世紀にもこれらの島々から中国陶磁器が出土しており、これは従来、大洋路を通じて九州にもたらされた物と考えられているが、そうではなく、すでに平家が日宋貿易を握っていた12世紀にはこの海路が主流であったが、秘匿されていたので文献には出てこなかったと考えることも可能だ。 清盛による院近臣団粛清事件で遠流とされた3人が、日本の果てと考えられていた喜界島に流され、そこに常に肥前加瀬庄から平教盛によって衣食が(おそらく康頼入道が参照したであろう歌集なども)送られていたという事実は、この南島路こそが、平家の日宋貿易の拠点であったことを示している。 鬼界が島の流人の情報が清盛に達し、これが赦免の契機になったという事実を物語に記すに際して、この情報が伝わった経路が、揚子江河口⇒台湾⇒琉球諸島⇒奄美諸島⇒喜界島など南薩摩諸島⇒薩摩半島⇒有明海⇒陸路で太宰府という「南島路」であったという事実を隠して物語がつくられたが、実は実際にはこの経路をつかって康頼入道の歌が清盛の手元に伝わったということを暗示するために、わざわざ蘇武の雁書の話を、実際とは異なった形で提示したと、私は考えている。 この平家の日宋貿易路を秘匿した先例が、「宝物集」にある。 「宝物集」はそもそも、仏法に触れ往生する道筋を嵯峨野の清凉寺釈迦堂に籠った人々に一人の僧が語るという形を取った物語だが、その僧が仏法に触れる道筋や極楽往生する道筋を解説する際に、その例示としてさまざまな場面で歌われた和歌を紹介するという形をとった和歌集でもあった。全部で428首の和歌が引用されている。 この「宝物集」の最後に、なぜここで和歌集を編んだのかを康頼入道自身が解説している。 それによると、かつて宮廷に仕えていたころは、(北面武士や検非違使として)勤務に忙しくて、和歌に親しむ暇もなかったが、「俄に人の国へまかりにしかば、又することもなきままに、をこないのひまに、そさのをのみそじあまり知らざりしをしあつめたりしを、風のつてにや、都のかたへふきつたえて、おそろしき人見給いて、哀とやおぼしけん、余多の人の中に一人めしかえされたりしかば・・・」と、鬼界が島でつれづれなるままに一編の和歌集を編んだが、これが入道相国の元に伝わって赦免に至った。このことから古来「鬼神の心をもなだめ、猛き武士の心にもあはれと思うはこの歌なり」と古今集の序に書かれていることも故あるかなと思って、以後和歌の道に精進し、ここに一巻の文をつくった、と述べている。 ここで康頼入道もまた、鬼界が島から都の清盛の元に歌集が渡る道筋は「風のつてにや、都のかたへふきつたえて」とあいまいにして秘匿している(これが「卒塔婆流」の話を生み出す元になったわけだが)。

※参考:『日宋・日元貿易期における「南島路」と硫黄貿易』山内晋次著 国立歴史民俗博物館研究報告 第223 集 2021 年3 月所収。山内晋次著『日宋貿易と「硫黄の道」』2009年山川出版社刊。棚橋光男著『後白河法皇』1995年講談社刊 第4章「参天台五台山記」―日宋交流史の一断面。

|